齐点淄博APP

齐点淄博微信

齐点淄博抖音

齐点淄博快手

您的位置: 首页 > 齐点淄博 > 淄博广电 > 融媒 > 融媒列表

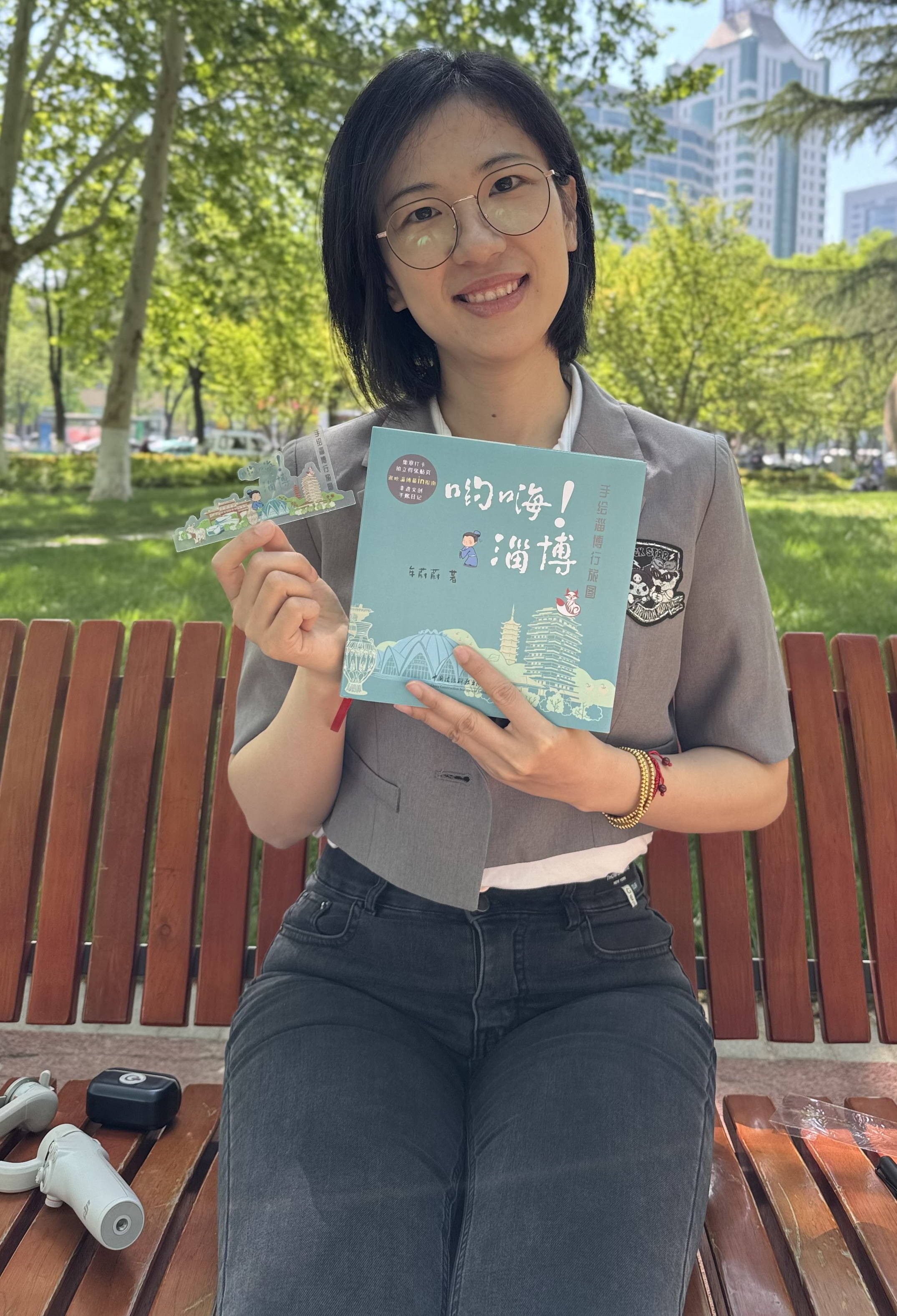

在淄博这座“人好物美心齐”的城市里,总有些温暖的力量在悄然生长。当淄博“热心网友”牟蔚蔚用画笔勾勒出第100幅家乡图景时,她或许未曾想到,这场始于方寸画布的艺术长跑,不仅定格了淄博的四季流转,更在数字浪潮中激荡出文化传承的澎湃回响。牟蔚蔚,1989年生,淄博市青少年宫美术老师,历时一年多完成《呦嗨!淄博》图册,以"人好物美心齐"为精神坐标,用百余幅手绘画稿编织出了流动的文化长卷,让外界看见淄博这座城市的温度与厚度。

画笔为舟:时光长河里打捞城市记忆

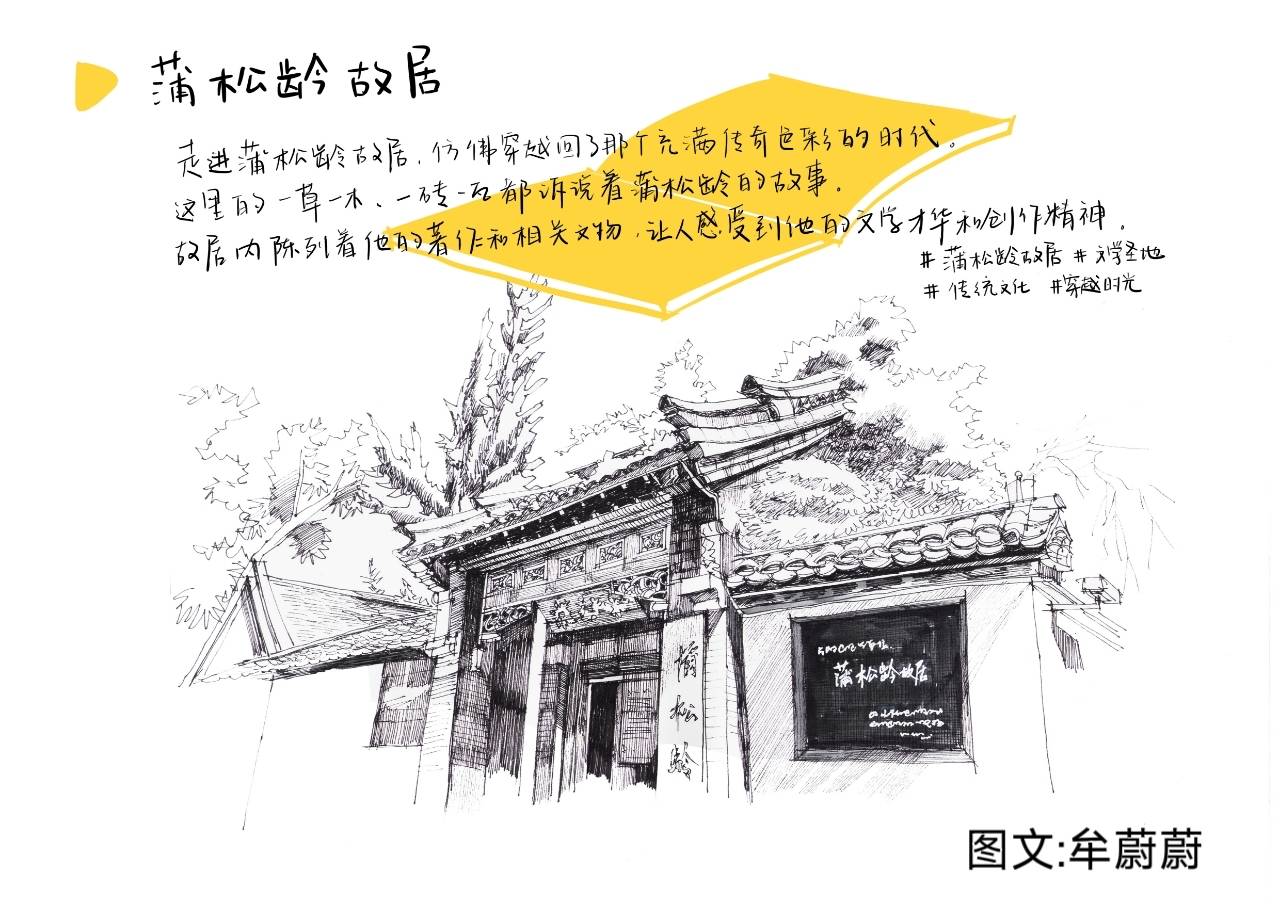

假期清晨,牟蔚蔚带着画板来到蒲松龄故居。聊斋窗棂的斑驳裂纹,古槐虬曲的枝干,让《聊斋志异》的奇幻世界在纸面苏醒。为了捕捉柳泉边那缕穿越三百年的风,她曾守候一整天,只为记录下最美时刻。

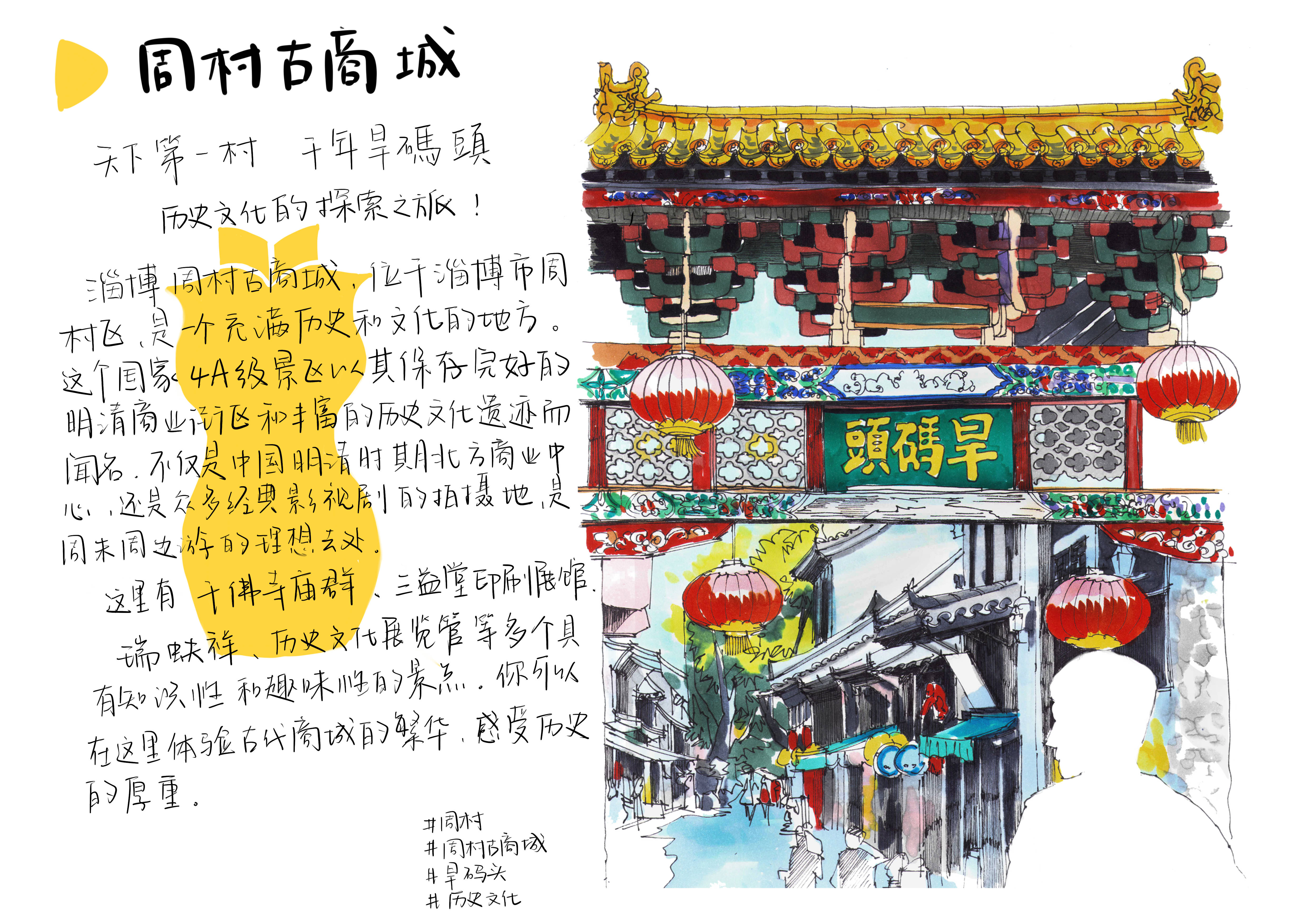

在周村古商城的青石板路上,牟蔚蔚的画本记录着比导游词更鲜活的故事。她笔下的瑞蚨祥绸缎庄不是静态的建筑,而是流淌着商号兴衰的时光容器。雕花柜台后,老掌柜拨算盘的手势带着旧时光的韵律,天井里晾晒的绸缎在风中轻扬,仿佛能听见织机穿梭的古老歌谣。当游客循着画作找到这些被岁月磨平的街角,触摸着斑驳墙垣,这个曾经的北方旱码头会诉说出过往的辉煌。

人好物美:市井烟火中解读淄博城市基因

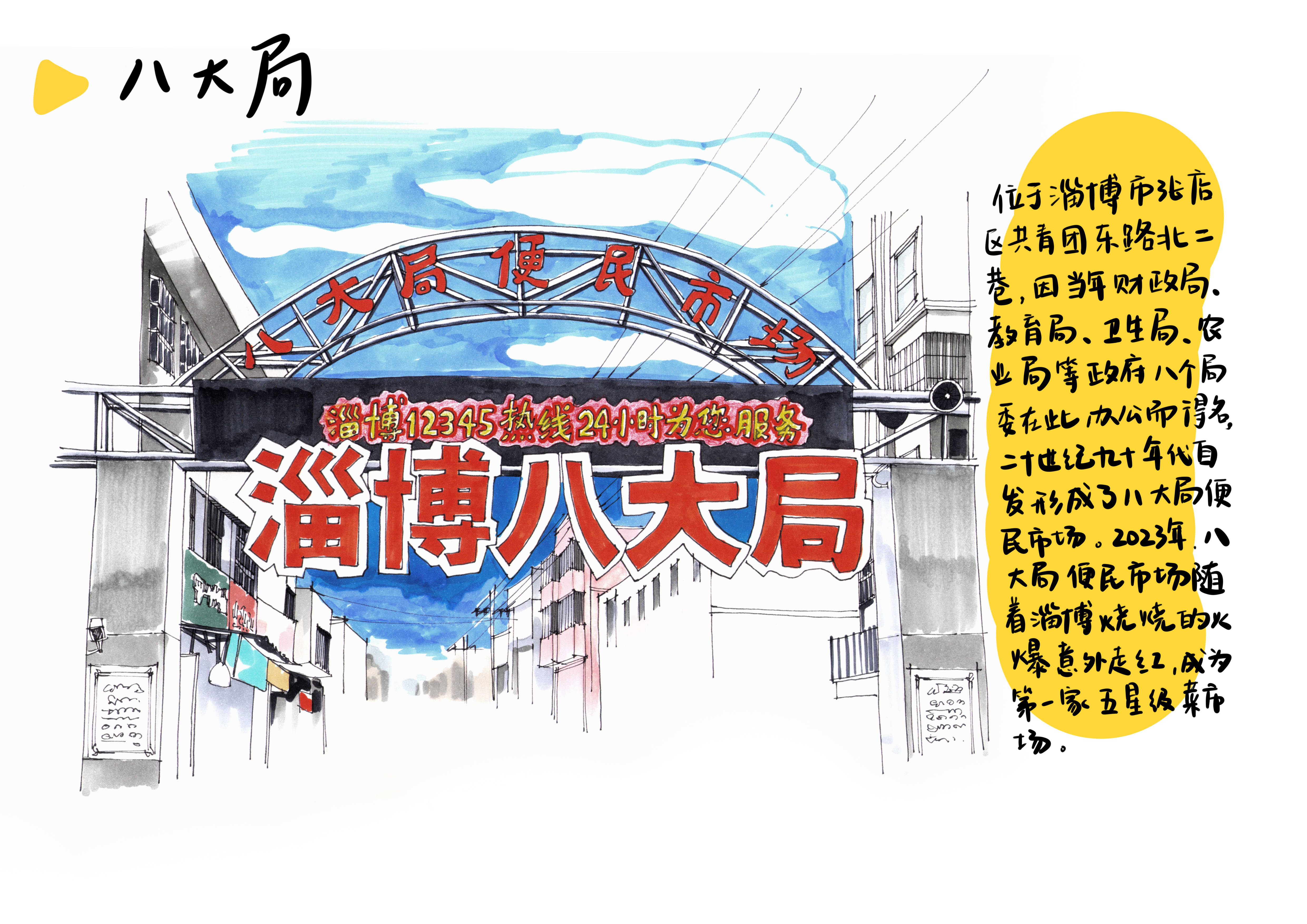

"人好"二字,在牟蔚蔚的画册里化作具象的温暖图景。八大局市场的清晨,卖菜阿婆递过还带着露水的莴苣,菜市场晨光温暖的赭黄色调,定格了淄博人骨子里的质朴与热忱。当外地网友留言"想去画里的菜市场买些水果吃顿烧烤"时,他们读懂的不仅是市井烟火,更是这座城市待客的温度。

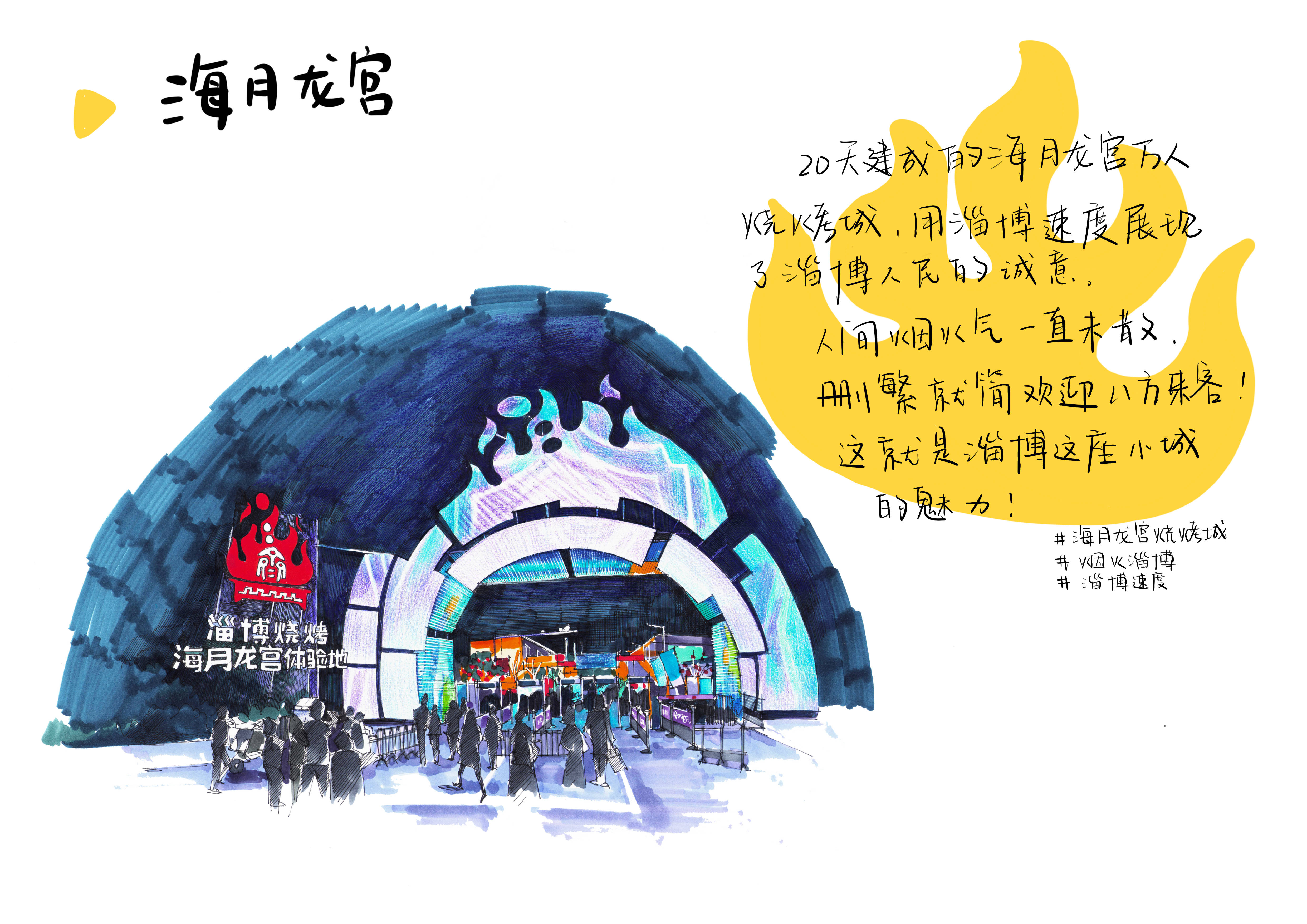

"物美"的诠释超越了视觉维度。在淄博烧烤画作中,牟蔚蔚逐帧拆解了淄博烧烤的文化密码:烤架上跳跃的火苗是齐地先民钻木取火的文明余温,小饼卷肉的仪式感藏着"和而不同"的儒家智慧,连蘸料碟的排列都暗合《考工记》的营造美感。当年轻人在社交媒体转发这些画作时,他们传递的不仅是对美食的向往,更是对文化基因的认同。

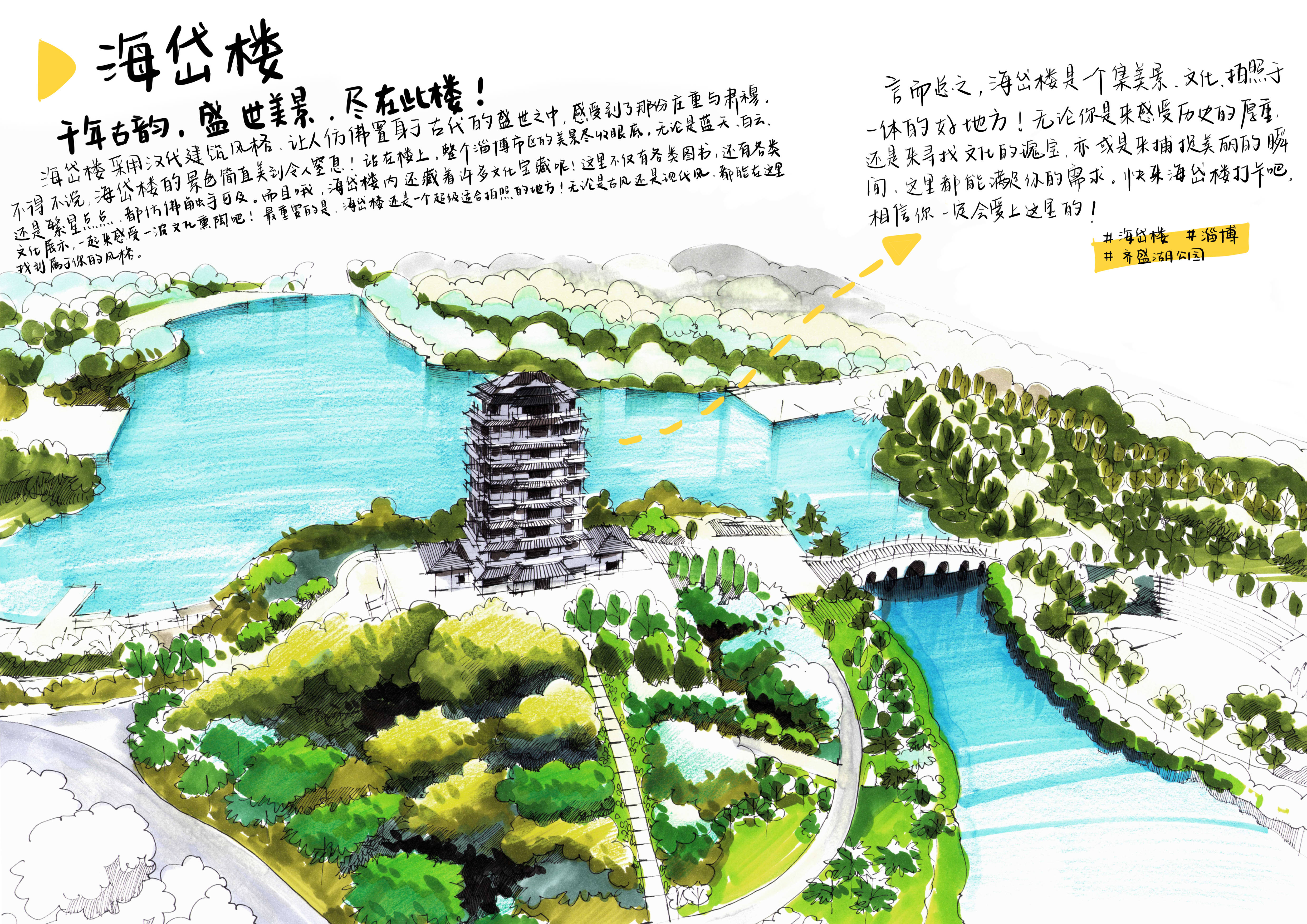

那些看似寻常的街景,在牟蔚蔚笔下成为解码城市精神的密钥。海岱楼前的放风筝的孩童,线轴上缠绕着管仲"尊王攘夷"的智慧;孝妇河畔的晨练老人,太极招式里流转着《齐民要术》的天人合一。当这些画面在网络上引发共鸣,人们突然发现:原来文化传承不必是宏大叙事,它就藏在清晨一碗热豆腐的香气里,在老人蒲扇轻摇的节奏中。

心齐如城:在数字时代重构文化认同

这场艺术创作逐渐演变为全民参与的文化事件。当牟蔚蔚在短视频平台发布“手绘淄博”计划时,评论区涌来无数线索:邮递员提供古街邮筒的位置,面点师傅演示周村烧饼的制作流程,大学生用无人机拍摄城市天际线。这些民间视角最终化作画作中的细节——某扇花窗的纹样来自网友的老宅,某处街景的视角由外卖小哥指引。

文化传承在共创中焕发新生。"手绘淄博"让小学生的水彩本、幼儿园老师的马克笔、退休老干部的宣纸共同汇成文化长河。当剪纸艺人用红纸剪出画中的蒲松龄故居,当留学生用油画笔临摹海岱楼,文化认同的边界在交融中消弭,淄博的精神图谱变得前所未有的丰富立体。

向新而生:在传承中书写时代答卷

当"淄博好网友"的故事登上热搜,牟蔚蔚始终保持着清醒:"我只是个执笔人,真正的主角是这座城市和这里的人。"在她的画室墙上,每一笔都浸透着对家乡的深情,每一划都指向未来的方向。

这场始于画笔的城市漫游,最终抵达的是心灵的归途。牟蔚蔚和她的家乡淄博一起,诠释着"人好物美心齐"的城市品格。当个体热爱汇聚成河,当文化记忆转化为前行力量,一座城市便拥有了永续发展的不竭动力。在淄博,我们看见的不仅是手绘的风景,更是一个文明在传承中向新而生的壮丽诗篇。

扫码下载

齐点淄博APP

扫码关注

齐点淄博微信公众号

扫码关注

齐点淄博抖音号

扫码关注

齐点淄博快手号